아시아 경제에 미치는 충격과 에너지 안보의 아킬레스건

2025년 6월, 12일간 지속된 이란-이스라엘(Iran-Israel) 전쟁은 단순한 지역 분쟁을 넘어 글로벌 경제 질서를 뒤흔든 분수령이 되었다. 특히 에너지 수입 의존도가 높은 아시아 국가들에게는 ‘에너지 안보의 아킬레스건’이 적나라하게 드러나는 계기가 되었다. 전 세계 원유 공급의 20~30%가 통과하는 호르무즈 해협이 봉쇄 위협에 놓이면서, 아시아 경제는 과거 1973년 오일쇼크(Oil Shock) 이후 최대 규모의 에너지 위기에 직면했었다. 다행히 전쟁은 12일 만에 종료됐지만. 분쟁 재개의 불씨는 여전히 남아있다.

이번 전쟁이 아시아 경제에 보여준 잠재적 충격요인은 크게 네 가지다. 첫째, 에너지 안보 위기로 인한 직접적 타격, 둘째, 무역 및 공급망 교란으로 인한 물류비 급증, 셋째, 인플레이션 재가속화와 금리 정책 경직화, 넷째, 지정학적 리스크 확산에 따른 투자심리 위축이다. 이러한 다층적 충격은 단기적 경기 침체를 넘어 아시아 경제의 구조적 전환을 강제하는 촉매 역할을 하고 있다.

에너지 안보 위기: ‘검은 황금’의 목줄이 조여오다

호르무즈 해협-세계 경제의 ‘아킬레스건’

폭 33km에 불과한 호르무즈 해협이 세계 경제에 미치는 영향력은 그 규모를 훨씬 뛰어넘는다. 이곳을 통과하는 원유량은 전 세계 해상 원유 운송량의 21%를 차지하며, 사우디아라비아·이라크·쿠웨이트·이란·UAE·카타르 등 걸프 6개국의 원유 수출이 모두 이 해협을 경유한다.

더욱 중요한 것은 대체 경로의 한계다. 사우디아라비아의 동서송유관(East-West Pipeline)과 UAE의 아부다비 크루드 오일 파이프라인(ADCOP) 등이 있지만, 전체 운송량의 40%도 대체하지 못한다. 이는 호르무즈 해협이 봉쇄될 경우 글로벌 에너지 시장에 공급 부족이 불가피함을 의미한다.

골드만삭스(Goldman Sachs)는 호르무즈 해협 완전 봉쇄 시 국제 유가가 배럴당 150달러를 넘어설 것으로 전망했다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 당시 최고가(147.27달러)를 상회하는 수준이다.

봉쇄가 30일간 지속될 경우 글로벌 GDP는 1.2% 감소하고, 아시아 지역만으로는 2.1% 위축될 것이라는 것이 옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)의 분석이다. 특히 한국과 일본은 GDP가 각각 3.2%, 2.8% 감소할 것으로 예상된다.

이란 의회(Majlis)의 호르무즈 해협 봉쇄안 승인은 아시아 에너지 시장에 지진과 같은 충격을 가했다. 하루 약 1,650만~1,700만 배럴의 원유가 통과하는 이 해협이 봉쇄될 경우, 한국·일본·중국 등 동북아 3국이 수입하는 중동산 원유의 70~99%가 영향을 받게 된다.

특히 한국의 경우 에너지 수입 의존도가 94.6%에 달하며, 원유 수입의 78.4%를 중동에 의존하고 있어 호르무즈 해협 봉쇄 시 에너지 안보가 치명적 타격을 받을 수 있다. 일본 또한 원유 수입의 88.7%를 중동에 의존하고 있어 비슷한 위기에 노출되어 있다. 이러한 상황에서 인도네시아 국영석유회사 페르타미나(Pertamina)가 오만·인도 경유 대체 노선 확보에 나선 것은 아시아 국가들의 위기감을 단적으로 보여준다.

전쟁으로 인한 이란의 가스 공급 중단 우려는 글로벌 현물가격을 2주 만에 40% 이상 폭등시켰다. 특히 한국은 중동산 액화천연가스(LNG) 수입 비중이 35%에 달해 직접적 타격이 불가피한 상황이다.

일본의 경우 2011년 후쿠시마(Fukushima) 원전 사고 이후 LNG 의존도가 급증한 상황에서, 중동발 공급 차질은 전력 공급 안정성까지 위협하고 있다. 이에 따라 일본 정부는 LNG 비축 용량을 기존 대비 30% 증가시키는 비상계획을 검토 중인 것으로 알려졌다.

무역 및 공급망 교란: 바다 위의 ‘물류 대란’

해상 운송 비용 급증과 보험료 상승

이란 지원 세력인 후티 반군(Houthis)의 홍해(Red Sea) 선박 공격으로 해상 운송 비용이 급증했다. 선박 보험료는 30% 상승했으며, 초대형 원유운반선(VLCC) 운임은 20% 이상 증가했다. 이는 아시아-유럽 무역루트 전반에 물류비 상승 압력으로 작용하고 있다.

특히 한국의 주요 수출품인 반도체·자동차·화학제품의 유럽 수출에서 운송비 부담이 가중되고 있다. 현대머천트마린(HMM) 등 한국 해운업계는 홍해 우회 항로 운영으로 인한 추가 비용을 화주에게 전가하는 방안을 검토 중이다.

중앙아시아 교통망 마비 위험

카자흐스탄(Kazakhstan)과 우즈베키스탄(Uzbekistan) 등 중앙아시아 내륙국들은 이란 항구를 통한 대체 수출루트를 활용해왔다. 그러나 전쟁 확대 시 이란의 교통 인프라가 표적화될 위험이 있어, 이들 국가의 수출 다변화가 시급한 과제로 떠올랐다.

중국의 일대일로(Belt and Road Initiative) 프로젝트 중 이란 구간 인프라도 공격 표적이 될 수 있어, 중국 정부는 파키스탄·미얀마 경유 대체 루트 강화에 나서고 있다.

거시경제적 충격: 스태그플레이션(Stagflation)의 그림자

인플레이션 재가속화 압력

유가 상승은 플라스틱·비료·운송비 등 생산비 전반에 영향을 미치면서 아시아 각국의 물가 상승 압력을 가중시키고 있다. 특히 인도와 파키스탄 등 신흥국에서는 연료비 보조금 축소로 인한 사회적 불안까지 우려되는 상황이다.

인도 통계청에 따르면 전쟁 발발 이후 도매물가지수(WPI)가 월간 기준 0.8% 상승했으며, 이는 2023년 이후 최대 상승폭이다. 인도 중앙은행(Reserve Bank of India)은 기존 금리 인하 계획을 연기하고 인플레이션 억제에 정책 우선순위를 두고 있다.

영국 경제조사기관 캐피털 이코노믹스(Capital Economics)는 이란-이스라엘 전면전 발생 시 글로벌 경제성장률이 0.4%포인트 하락하고 인플레이션이 1.5%포인트 상승할 것으로 전망했다. 이는 1970년대 오일쇼크와 유사한 ‘스태그플레이션’ 우려를 제기하는 것이다.

아시아개발은행(ADB)도 아시아 지역 성장률 전망을 기존 4.9%에서 4.5%로 하향 조정했으며, 특히 에너지 수입 의존도가 높은 국가들의 성장률 둔화가 심각할 것으로 예상된다고 발표했다.

에너지 구조 변화: ‘에너지 전환의 가속 페달’

재생에너지 투자 확대

이번 위기는 아시아 국가들의 재생에너지 전환을 가속화하는 촉매 역할을 하고 있다. 한국은 2030년 재생에너지 비중 목표를 기존 33%에서 45%로 상향 조정했으며, 일본도 36%에서 50%로 올렸다.

중국은 이미 세계 최대 재생에너지 생산국이지만, 이번 위기를 계기로 해상풍력과 태양광 발전 투자를 더욱 확대하고 있다. 특히 서남부 지역의 대규모 태양광 단지 건설을 가속화해 2030년까지 재생에너지 비중을 80%까지 높인다는 계획이다.

재생에너지 확대와 함께 에너지 저장 시스템(ESS)과 스마트 그리드 투자도 급증하고 있다. 한국의 LG에너지솔루션과 삼성SDI, 일본의 파나소닉(Panasonic), 중국의 CATL 등이 배터리 생산 확대에 나서고 있다.

일본 정부는 2030년까지 100GWh 규모의 대용량 ESS 구축 계획을 발표했으며, 한국도 K-배터리 벨트 프로젝트를 통해 세계 최대 배터리 생산 허브로 도약하겠다는 전략을 세웠다.

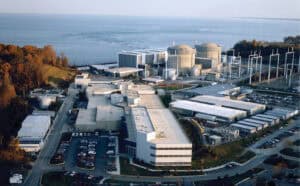

원전의 재평가

후쿠시마 사고 이후 원전 축소 정책을 펴왔던 일본도 에너지 안보 차원에서 원전을 재평가하고 있다. 기시다 후미오(Kishida Fumio) 총리는 2030년까지 원전 비중을 30%로 늘리고, 차세대 원전 개발에 10조 엔을 투자하겠다고 발표했다.

한국도 소형모듈원자로(SMR) 개발에 정부 차원의 지원을 확대하고 있으며, 2030년대 상용화를 목표로 하고 있다. 두산에너빌리티와 한국전력기술 등이 SMR 기술 개발을 주도하고 있으며.

아울러 베트남도 이러한 세계적 추세에 따라 최근 러시아와 원전건설을 재개하는 합의를 하면서, 원전건설이 다시 재개 됐다.

중동-아시아 에너지 파트너십의 변화

전통적인 중동-아시아 에너지 공급 구조에 균열이 생기면서 새로운 파트너십이 모색되고 있다. 아시아 국가들은 미국·캐나다·호주·노르웨이 등 ‘안전한’ 에너지 공급국과의 관계 강화에 나서고 있다.

특히 미국산 셰일오일과 LNG에 대한 아시아의 관심이 급증하고 있다. 한국은 미국과 20년 장기 LNG 공급 계약을 체결했으며, 일본도 텍사스주 프리포트(Freeport) LNG 터미널에 대한 지분 투자를 확대했다.

아세안+3(ASEAN+3) 체제 내에서 공동 에너지 비축 시스템 구축 논의가 활발해지고 있다. 국제에너지기구(IEA) 모델을 참조해 아시아 지역 에너지 안보 협력체를 구성하자는 제안이 한국과 일본에서 나오고 있다.

위기를 기회로 전환하는 아시아의 선택은?

이란-이스라엘 전쟁이 아시아 경제에 미친 충격은 단순한 단기적 위기를 넘어 구조적 전환의 필요성을 부각시켰다. 에너지 안보의 취약성, 공급망의 집중 위험, 지정학적 리스크에 대한 노출 등 아시아 경제의 ‘아킬레스건’이 적나라하게 드러난 것이다.

그러나 위기는 기회의 다른 이름이기도 하다. 이번 사태를 계기로 아시아 국가들은 재생에너지 전환을 가속화하고, 에너지 안보 협력을 강화하며, 경제 구조의 다각화를 추진할 수 있는 동력을 얻었다. 특히 한국과 일본의 경우 기술력을 바탕으로 에너지 전환 분야에서 글로벌 리더십을 발휘할 수 있는 기회를 맞았다.

머레이 워시(Murray Worthington) 제로 카본 애널리틱스(Zero Carbon Analytics) 연구원의 말처럼 “이번 위기는 아시아가 청정에너지로의 전환을 가속화해야 한다는 경고등”이다. 아시아 각국이 이 경고를 얼마나 진지하게 받아들이고 실행하느냐에 따라 향후 수십 년간의 경제 안보가 결정될 것이다.

12일간의 전쟁이 끝났지만, 그것이 촉발한 변화는 이제 시작에 불과하다. 아시아 경제가 이 도전을 어떻게 극복하고 새로운 성장 동력으로 전환시킬 수 있을지, 전 세계가 주목하고 있다.